Магнитное поле тока

Формирование понятия о магнитном поле основывается на фундаментальных экспериментах (опыт Эрстеда, доказавший существование магнитного поля тока, и опыт Ампера, доказавший действие магнитного поля на проводник с током) и на сопоставлении магнитного и электрического полей.

С самого начала подчеркивается мысль о связи магнитных явлений с движущимися зарядами. Трудность здесь состоит в том, что первичные представления учащихся о магнитном поле связаны с постоянными магнитами, в которых внешне как будто не обнаруживается никакой связи с электрическими зарядами и их движением. Поэтому следует считать важнейшим моментом методики формирования понятия о магнитных полях и магнитных явлениях раскрытие связи магнетизма с электричеством. С этой целью демонстрируют опыт Эрстеда.

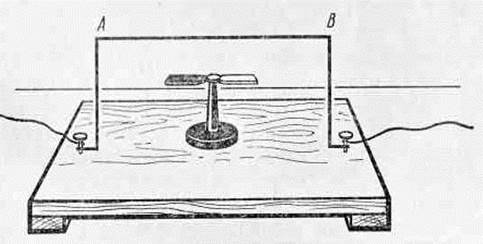

Для демонстрации удобно воспользоваться самодельным прибором, изображенным на рисунке 1. Вначале прибор располагают так, чтобы провод АВ был параллелен магнитной стрелке, ориентированной с севера на юг (вдоль магнитного меридиана Земли).

Рисунок 1

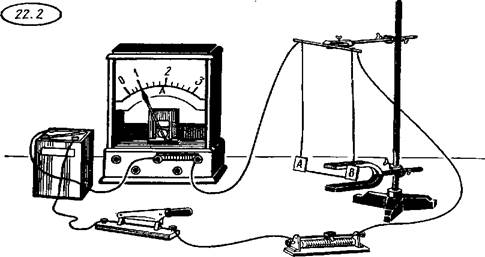

Рисунок 2

При пропускании по проводнику АВ тока (порядка 2—3 А) магнитная стрелка, расположенная под проводником, отклоняется. Чтобы опыт прошел эффективнее, в цепь последовательно с проводником нужно включить реостат (на 30 Ом; 5 А) и выводить его постепенно, увеличивая силу тока в цепи. Тогда стрелка будет плавно поворачиваться, отклоняясь от своего первоначального положения. На основе опыта формулируют один вывод: вокруг проводника с током образуется магнитное поле, оно и действует на магнитную стрелку — и второй вывод: магнитное поле связано с движущимися электрически заряженными частицами.

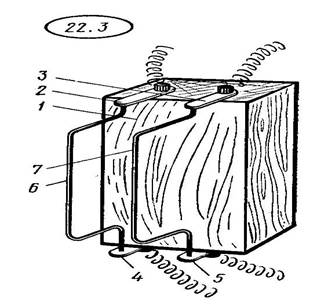

Далее демонстрируют действие магнитного поля на проводник с током. Для этого удобно воспользоваться самодельным прибором, представленным на рисунке 2. При пропускании тока по проводнику АВ тока проводник движется между полюсами дугообразного магнита. В зависимости от направления тока изменяется и направление движения проводника, он втягивается внутрь магнита или выталкивается из него. Затем демонстрируют взаимодействие проводников с током. Для этого удобно воспользоваться прибором, изображенным на рисунке 3.

Он представляет собой деревянный брусок /, на котором укреплены жестяные пластинки 2, 4, 3, 5. В пластинках делают точечные углубления, в которые вставляют заточенные концы двух полурамок б и 7. Последние изготовляют из медного провода диаметром 0,8—1,0 мм, концы заостряют напильником.

Рисунок 3

К пластинам припаивают провода. Подключив провода к выпрямителю, демонстрируют взаимодействие токов. Показывают, что характер взаимодействия зависит от направления токов: при их совпадении провода притягиваются; в случае же противоположно направленных токов провода отталкиваются. Сообщают, что такое взаимодействие токов называют магнитным взаимодействием.

Далее ставится проблема: «Каким образом осуществляется магнитное взаимодействие токов?» Убрав одну полурамку и воспользовавшись магнитом, показывают отклонение проводника с током в магнитном поле. Высказывают предположение, что отклонение проводника с током под действием другого проводника обусловлено существованием магнитного поля.

Дают первичную характеристику магнитного поля в сравнении с электрическим полем: последнее действует на электрически заряженные тела, частицы, а магнитное поле действует на проводник с током и на магнитную стрелку. Основываясь на электронных представлениях, подводят учащихся к мысли, что магнитное поле порождается движущимися заряженными частицами и действует на них.

Магнитное поле можно изучать с помощью набора маленьких магнитных стрелок; в качестве последних можно использовать железные опилки и получить картину линий действия поля (магнитных линий). Именно вдоль магнитных линий располагаются опилки (и ориентируются магнитные стрелки). За направление магнитных линий принято направление ориентации северного полюса магнитной стрелки. Изменяя направление тока в опыте Эрстеда, показывают связь направления магнитного поля с направлением тока в проводнике.

Материалы по педагогике:

Традиционные и современные методы устранения заикания

Становлению современного комплексного подхода к коррекции заикания предшествовала разработка различных традиционных и современных методов преодоления этого заболевания. Методики преодоления заикания разрабатывались авторами на основе различного понимания ими этого нарушения речи. Многочисленность м ...

Виды и формы работы по слушанию музыки. Роль воспитателя в организации и

проведении работ по слушанию музыки

Формы работы Работа по развитию навыков слушания музыки проводится на занятиях, развлечениях, в ходе самостоятельной деятельности ребенка. Слушанию музыки на занятиях следует придавать большое значение. Результаты этой работы не столь очевидны, как в пении и ритмике. Однако знакомить детей с музыка ...

Структура деловой игры

Поскольку в литературе нет единства по вопросам о сущности деловой игры и методике ее конструирования, то нет и общепринятого представления о структуре игры, хотя многие структурные элементы являются общими при разных подходах. Как правило, авторы исходят из своего эмпирического опыта и здравого см ...