Описание организации и методов исследования

В экспериментальной группе низкий уровень самоотношения имеют 22% учащихся. В контрольной группе - 11 %. Низкий уровень свидетельствует об отсутствии у человека желания общаться с окружающими, желание проявлять эмоциональную открытость для конструктивного взаимодействия.

Низкий уровень самоценности в экспериментальной группе отмечен у 38 % испытуемых. В контрольной группе - у 4 %. Низкий уровень самоценности может говорить о невысокой оценке своего духовного потенциала, богатства своего внутреннего мира.

Низкий уровень самопринятия отмечен у 14 % испытуемых из экспериментальной группы и у 2 % из контрольной группы. Высокий уровень самопринятия в экспериментальной группе отмечен у 55 % учащихся, а в контрольной у 14 %. Низкие значения указывают на общий негативный фон восприятия себя, на склонность воспринимать себя излишне критично. Симпатия к себе недостаточно выражена, проявляется эпизодически. Высокие же значения данного показателя могут говорить о принятии себя во всей полноте поведенческих проявлений. Общий фон восприятия себя положительный. Учащийся часто ощущает симпатию к себе, ко всем качествам своей личности. Свои недостатки считает продолжением достоинств.

Низкий уровень самопривязанности в экспериментальной группе имеют 5 % учащихся, в контрольной - 26 %. Низкий уровень самопривязанности, фиксируют высокую готовность к изменению «Я» - концепции, открытость новому опыту познания себя, поиски соответствия реального и идеального «Я». Желание развивать и совершенствовать собственное «Я» ярко выражено, источником чего может быть неудовлетворенность собой. Высокий уровень самопривязанности в экспериментальной группе имеют 44 %. В контрольной - 12 %. Высокий уровень данного показателя отражает высокую ригидность «Я» - концепции, стремление сохранить в неизменном виде свои качества, требования к себе, а главное - видение и оценку себя. Ощущение самодостаточности и достижения идеала мешает реализации возможности саморазвития и самосовершенствования.

Таким образом, для учащихся из экспериментальной группы характерен нестабильный уровень самооценки от высокого до низкого, завышенный уровень самопривязанности. Самопринятие также находится на границе высоких и низких показателей, что говорит о заниженной или завышенной самооценке. Остальные показатели можно считать в переделах нормы. В целом, отмечается нарушение саморазвития и самосовершенствования, что тормозит полноценное развитие личности старшеклассника.

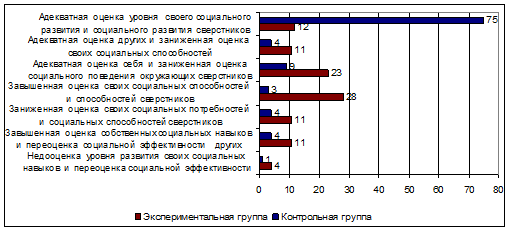

Диагностика уровня развития социальных навыков (рис. 2) показал, что в экспериментальной группе всего 12 % имеют высокий уровень развития социальных навыков.

Рисунок 2 - Результаты диагностики уровня развития социальных навыков в экспериментальной и контрольной группах

В то время как в контрольной группе 75 % имеют высокий уровень развития социальных навыков. Основные проблемы сформированности социальных навыков заключаются в завышенной оценке собственных социальных навыков и социальных навыков сверстников, либо, наоборот, в заниженной оценке социальных навыков. 28 % учащихся из экспериментальной группы адекватно относятся к собственным социальным навыкам и занижают оценку социального поведения сверстников.

Таким образом, можно сказать, что учащиеся из экспериментальной группы испытывают определенные трудности во взаимодействии с социальным окружением.

Диагностика готовности к профессиональному самоопределению показала, что в экспериментальной группе 38 % учащихся определились в выборе профессии, 32 % учащихся находятся на стадии «поиска себя», 18 % собираются после окончания школы устроиться на работу, 10 % относятся равнодушно к учебе и работа, а 2 % учащихся собираются после окончания школы пройти службу в армии.

Материалы по педагогике:

Анализ основных подходов к коррекции нарушений произношения и профилактики

вторичных отклонений у детей с дизартрией

Коррекционная работа при дизартрии осуществляется на основе комплексного подхода, в зависимости от формы дизартрии, уровня речевого развития и возраста ребенка. Комплексный подход при устранении дизартрии включает три блока: Первый блок – медицинский. Его содержание определяет врач - невролог, кото ...

Педагогические условия формирования учебной мотивации младших школьников с

помощью домашних заданий

Домашнее задание, как и урок, относится к числу форм организации учeбнo-вocпитaтeльнoгo процесса в школе. Домашнее задание органично связано с уроком, оно либо его предваряет, либо продолжает и вне его не мыслится. Домашнее задание — это тот же процесс обучения, основанный на познании, но протекающ ...

Методические рекомендации по устранению дисграфии

на почве нарушения языкового анализа и синтеза

Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза проявляется на письме в пропусках согласных букв при их стечении, пропусках гласных букв, перестановках и добавлениях букв; пропусках, перестановках и добавлении слогов, слитном написании слов и их разрывах. Наиболее сложная форма языкового а ...